仲間とともに立ち向かう。新たな挑戦がやりがいにつながる

2017/03/30

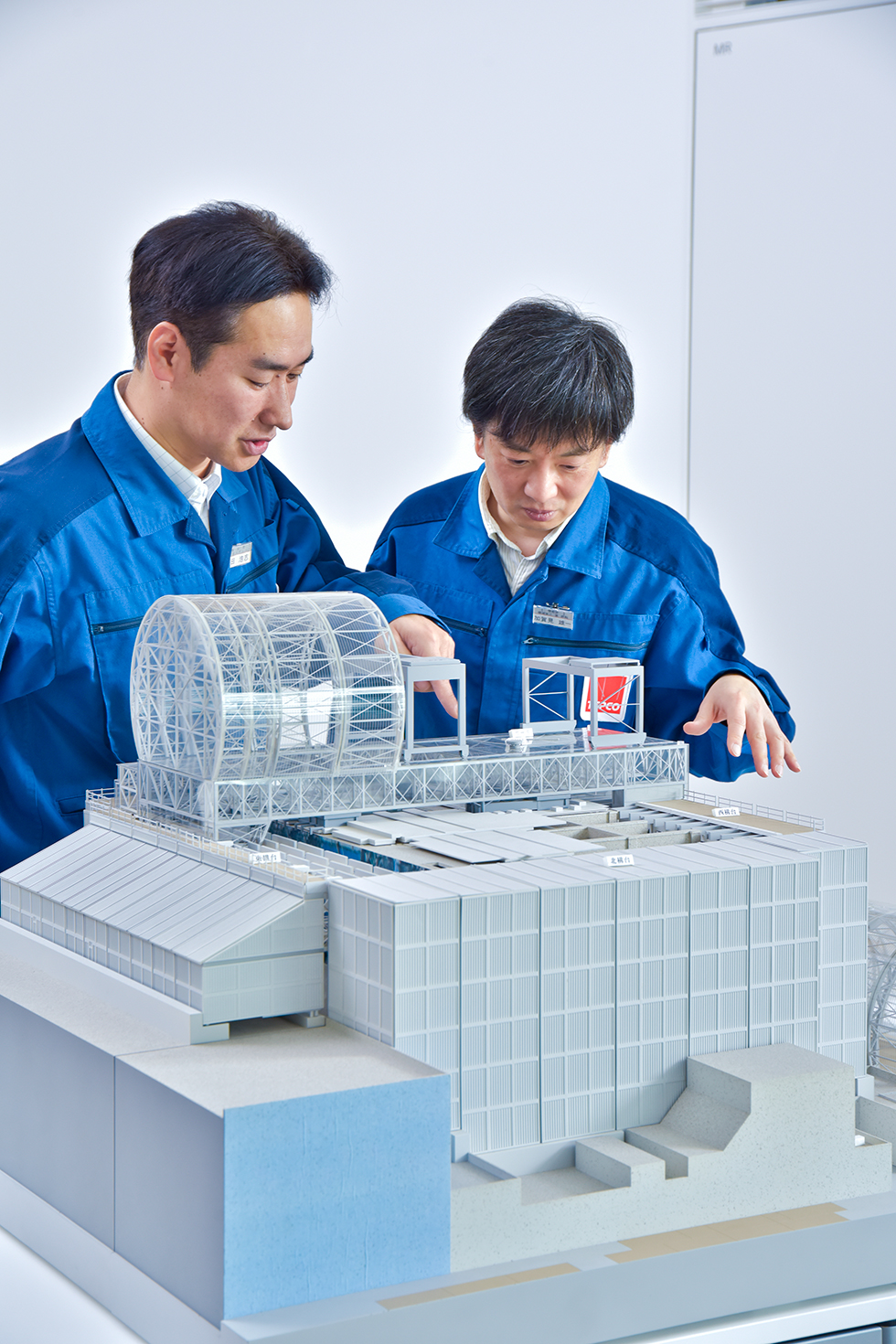

2014年12月、事故当時、定期点検中で発電していなかった4号機からの使用済燃料取り出しが無事に完了した。それに続いて、現在は、1〜3号機の使用済燃料取り出し作業を進めている。4号機と違い、1〜3号機は事故当時発電中であったため、高い放射線量の中で困難な作業を行うこととなる。その現場で働く二人の社員に、厳しい環境に立ち向う思いを聞いた。

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 機械設備部

機械第三グループマネージャー

加賀見 雄一

1993年入社。福島第一原子力発電所の技術課に勤務し、プラントのトラブル対応・炉心管理に従事。2011年3月11日の震災時は、免震棟内で事故対応にあたった。事故後、本社で、福島第一原子力発電所が臨界状態にならないよう検知・抑制する体制づくりに携わった後、福島第一原子力発電所で4号機使用済燃料取出しプロジェクトマネージャーを勤めた。現在は福島第一原子力発電所の機械設備部で、1~3号機使用済燃料の取り出し・移送・管理全般に携わる。

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 建築部

建築第八グループ マネージャー

野田 浩志

1998年入社。常陸那珂火力発電所で勤務した後、新豊洲変電所の建物工事などに従事。2002年より営業部へ配属となり、東京支店営業部、法人営業部などで勤務。2011年4月より原子力設備管理部で福島第一原子力発電所の廃炉に向けた建築計画を担当し、2015年7月より福島第一原子力発電所の建築部にて2号機燃料取り出し、排気筒解体に携わる。

放射線との戦いに連携作業で挑む、3号機の燃料取り出し

加賀見「私の現在の業務は、破損した建屋の使用済燃料プールから安全に燃料を取り出し、健全な保管場所に移送し、管理することです。すでに4号機の燃料取り出しが完了したので、現在は主に3号機の燃料取り出しに向けた準備を進めています。当初、3号機の作業現場は放射線量が高く、大きなガレキが積み重なり、たいへん厳しい状況でした。そうした状況下では、関係するグループ間での密接な連絡や作業の調整がより重要になるため、設備を構築する野田さんのグループとも綿密な情報交換を行い、安全を第一に、万が一の場面も含めた事態を想定しながら日々の作業に取り組みました」

野田「私は現在、燃料取扱設備を設置する燃料取り出し用カバーの設計・検討や、作業エリアの整備など、使用済燃料プールから燃料を取り出す前の建築関係の業務を行っています。放射線量の高い私たちの現場では、まずは安全な作業環境を整えることが必要です。そのために、実際に燃料取り出し作業を担当する加賀見さんのグループと連携し、無人で操作できる新しい機器の開発や線量低減を行い、万全な準備を進めています」

新たな開発と前例のない遠隔操作で前人未踏の作業に挑む

加賀見「使用済燃料プールから燃料を取り出すには、はじめに大型ガレキを取り除かなくてはなりません。3号機では、プールの中に約20t以上もある大型ガレキがあり、それを撤去するのにたいへん苦労しました。まず、水中カメラで大型ガレキ自体の腐食・強度を計算し、撤去方法を検討しました。さらに、大型ガレキがプール側面に接触してもプールが壊れないことを確認しました。そのうえで、万が一取り出し中に落下した場合に備え、プールの水が漏れ出ないよう新たな止水材の開発、ポンプの準備を行い、大型ガレキの撤去を無事完了しました」

野田「使用済燃料プール内のガレキ撤去と並行し、燃料取り出し用カバーの設置に向けて、作業フロアに堆積したガレキを遠隔操作で取り除き、作業フロアの除染と遮へい材の設置を行いました。除染作業では、新たなロボットの開発が必要でしたが、日本には高線量環境で稼働する除染用ロボットを早期に開発できるメーカーがなかったので、実績のあるアメリカのメーカーに委託することになりました。日本とアメリカでは時差があるので、打合せは夜中や明け方になることも多く、計画、設計、動作試験を経てロボットが完成するまでには約2年かかりました。試験運転ではトラブルもあり、開発には苦労が絶えませんでしたが、その甲斐あって、3号機では新たに開発したロボットが大活躍し、無事除染作業が完了しました」

仲間とともに立ち向かう。新たな挑戦がやりがいにつながる

加賀見「現在3号機では、燃料取り出しに向け、建築グループとともに燃料取り出し用設備、カバーの設置に取り組んでいます。3号機の作業フロアでは、放射線の空間線量は大幅に低下しましたが、有人で長時間連続作業するにはまだ厳しい状況であり、遠隔操作で作業を行います。そのため、所外に模擬燃料プールを設置し、遠隔操作による燃料取り出し訓練を行いました。長きにわたる廃炉の作業では、こうした放射線との厳しい戦いに直面しますが、建築グループのメンバーをはじめとした多くの仲間とともに一丸となって立ち向かい、成果を分かち合うことが、次の作業へのモチベーションにもなっています。その積み重ねを大切にしながら、これからも一歩ずつ着実に作業を進め、目の前にある目標の達成に全力で取り組んでいきたいと思います」

野田「廃炉の現場では、作業に必要な機器がなければ、開発して新しく作らなければなりません。そのほとんどは、世界で唯一の機器や器具を作り出す前例のない試みであり、簡単なことではありませんが、その苦労は、初めてのことに挑戦するというやりがいにもつながっています。私たちは、重大な事故を起こしてしまったことへの責任を深く受け止めています。だからこそ、同じ目標を持つ仲間とともにしっかりとタッグを組み、厳しい現場での困難な作業に負けることなく、その苦労をやりがいというパワーに変えて、これからも前向きに挑戦を続けていきたいと思います」

関連情報

-

私が、お応えします。

廃炉の「今」と「これから」今、廃炉の現場では何が行われているのだろう?

これから、どのように作業は進められていくのだろう?

そのようなみなさまの疑問や質問に、私たち東京電力はきちんと向き合いたい。

だからこそ、廃炉プロジェクトに携わる社員みずからが、心をこめてお応えします。