電力需給ひっ迫を乗り切る“最後の砦”!

存在感を増す「揚水発電」に託される新たな役割

2023/04/26

2022年3月21日、東京電力サービスエリア内において、2012年の運用開始以来初めてとなる「電力需給ひっ迫警報」が経済産業省より発出されました。この時、大規模停電の回避には、「揚水式水力発電(揚水発電)」が大きく貢献しました。さらに、揚水発電は再生可能エネルギーによる電力供給が拡大する中、安定供給を担う“調整力”としても注目を集めています。そこで、揚水発電とはそもそもどういうものなのか? 通常の水力発電と何が異なるのか? 揚水式発電所の保守・管理業務を担う東京電力リニューアブルパワー株式会社那須野事業所総括グループの2人に話を聞きました。

東京電力リニューアブルパワー株式会社

那須野事業所 総括グループ マネージャー

阿部 貴之

1998年入社。栃木県内の事業所などで、国内水力発電設備の保守・工事を担当した後、技術開発研究所、電力取引当直長、環境省派遣、海外事業開発室など多様な業務を経験。2022年、久しぶりに国内水力発電事業所に戻り、水力発電所の設備運用・管理を担う。

東京電力リニューアブルパワー株式会社

那須野事業所 総括グループ

古谷 菜南子

2021年入社。生まれ育った那須塩原市内にある那須野事業所に配属される。水力電気技術者としての1年目は、6か所の一般水力発電所の巡視や設備運用業務を担当。2022年からは揚水式の塩原発電所の担当となり、巨大で複雑な設備を掌握するため日々勉強中。

揚水発電が “巨大な蓄電池”と呼ばれる理由

阿部「東京電力リニューアブルパワー株式会社(以下、東京電力RP)では、現在9つの揚水式水力発電所を保有しています。その中で、私たち那須野事業所では1994年に運用が始まった塩原発電所(栃木県那須塩原市)の保守・管理を担当しています」

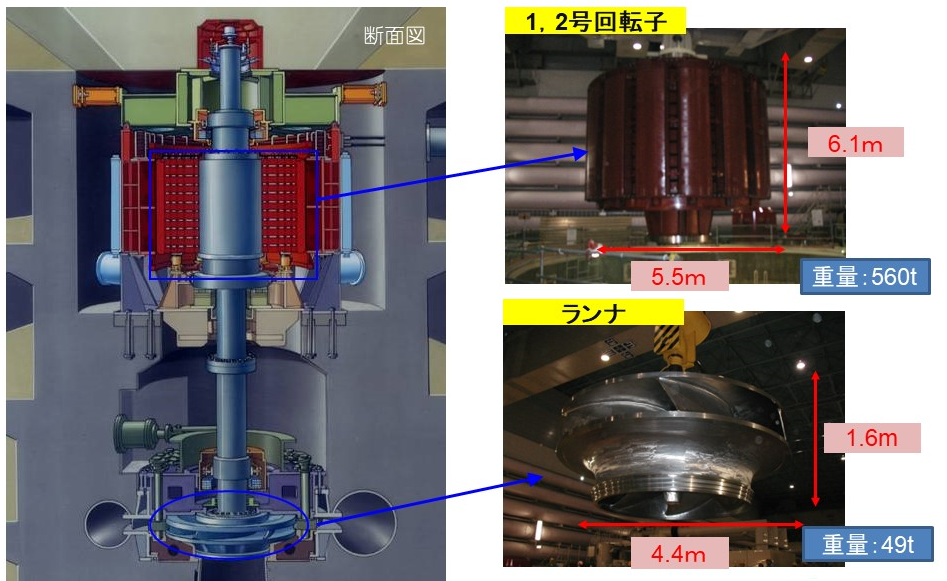

古谷「塩原発電所は、日光国立公園内に自然環境との調和を重視しつつ建てられ、上部の八汐ダムと下部の蛇尾川ダム間の地下に、水路と3基のポンプ水車・発電電動機を備えています。上部と下部の調整池の有効落差は338m、3基の発電機の出力はそれぞれ30万kWで、合計出力は最大90万kWとなります。基本的には、水の位置エネルギーで発電機を回す水力発電の一種です。地下に造られた発電所はフロアが5階層になっていて、大きな設備や主機(発電機)を回すための補機も多く、私は何度も訪れているのに『今、何層目にいるんだっけ?』と迷うこともあります(笑)」

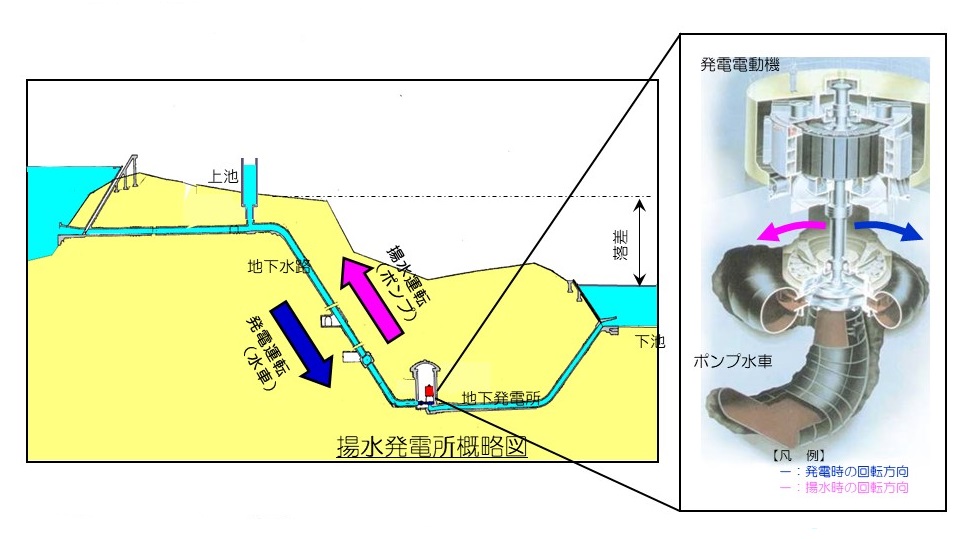

揚水発電の概要図。上部ダムと下部ダムを地下水路で結び、水車を反転させることで電力による揚水運転(ポンプ)、ピーク需要に対応した発電運転の役割を一基で担う

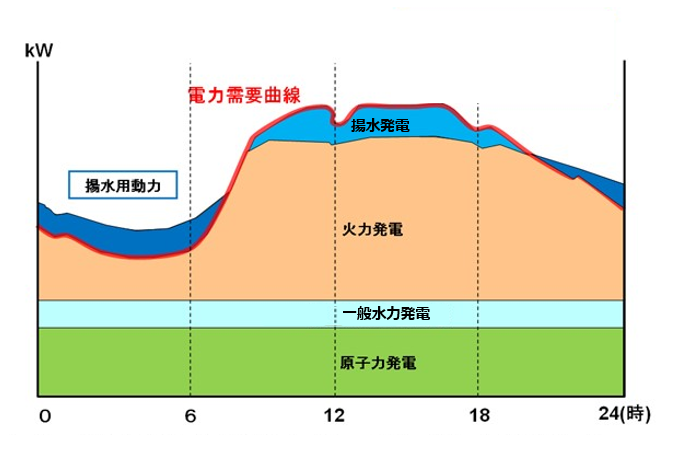

阿部「通常の水力発電設備と異なるのは、電力需要に対し発電量に余剰が生じる時間帯に、下部ダムから上部ダムにポンプで水を汲み上げ(揚水運転)、電力が必要となる時間帯にその水で発電運転が行える点です。揚水発電のランナ※は、回転させる方向により「発電用の水車」と「揚水用のポンプ」という2つの用途で用いられます。揚水運転では、ランナの回転により水を300m以上の高さまで一気に汲み上げます。以前は24時間一定の出力で運転をする原子力発電所の稼働が多かったので、需要が少ない深夜に揚水運転を行い、工場などが稼働する日中の時間帯に発電運転をしていました」

※ランナ・・水の圧力を受けて回転する部分で水車の心臓部

幅28m、高さ52.1m、長さ163mの広大な地下発電所は、東京電力RPの制御・取引センターより遠隔で運転・監視され、設備の維持管理を那須野事業所が担当。手前の赤い装置は発電機の頭頂部に位置する励磁(れいじ)装置

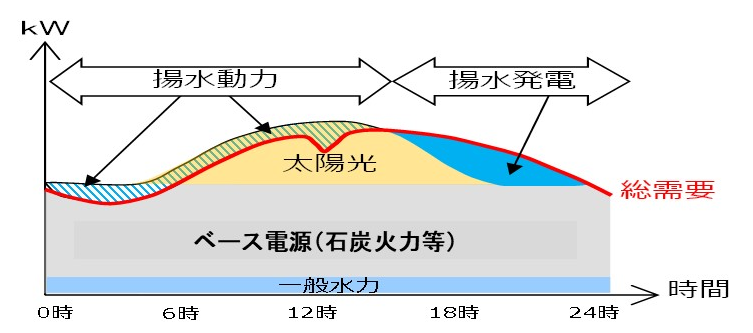

古谷「電力需給ひっ迫警報が発令されていた2022年3月22日には、揚水発電がフル稼働し、大ピンチを救ったことから“最後の砦”と言われました。また、電力を水の位置エネルギーに変換して蓄えることから、揚水発電所は巨大な蓄電池とも言われています。最近は、天候によって発電量が変わる太陽光発電が増え、晴天の日の日中、需要以上につくられた余剰電力を吸収するため揚水運転が行われることも多くなってきました。以前は深夜であったが、日中にも揚水運転をするため、時間帯に幅が生まれました」

一日の電力需要量(赤い曲線)と電力源の割合(※原子力発電所稼働時)。供給量は主に火力と水力で調整するが、夜~早朝の需要を超えた電力(赤線より上)が揚水運転に使われた

近年一日の電力需要量と揚水発電の稼働時間一例。主に太陽光発電による余剰電力を揚水発電のポンプ動力に利用し夕方まで水を汲み上げ、夜間に発電が行われる

阿部「塩原発電所では、揚水運転に用いた電力の75%程度の電力を発電できます。ロスが生じているように思われるかも知れませんが、余剰電力を利用して揚水し、必要な時に大出力を即座に生み出せる点で、十分にメリットがあると言えます。無駄なく電力を有効活用する上で欠かせない技術と言えるでしょう」

求められる揚水発電の“調整力”

阿部「揚水運転・発電運転では、発電機(揚水時は電動機)は一定の速度で回転するのですが、塩原発電所の3号機には“可変速揚水発電システム”が組み込まれています。この最大のメリットは、揚水運転の際にランナの回転速度を変えることで、消費する電力の量を調整できるということです。この機能のおかげで、揚水運転中の電力使用量の増減を瞬時に調整でき、需要と供給のバランス調整に大きく貢献します。そのため、塩原発電所では3号機から優先的に揚水運転をしています」

古谷「これは、東京電力RP内の揚水式発電所では2台しかないシステムなんです。このシステムで塩原発電所の揚水発電は、電気の需要と供給のバランスを取る役割の主力を担っています」

揚水発電の水車・発電機の断面。発電時は水圧で下部の水車ランナを回転させ、主軸を通して回転子を回し発電。揚水時は回転子がモーターとして逆回転、ランナがポンプとなり水を汲み上げる

発電機の心臓部ランナの縮尺レプリカ。発電時は時計回りで水車、揚水時は反時計回りでポンプの役割を果たす

阿部「私たちが供給する電気には、“商用周波数”が定められています。これは電圧とともに電気の品質を左右する重要なもので、値が変動すると電気の質も変わり、産業用機器の使用に際し不具合を起こしかねません。ですので、この“同時同量”と呼ばれる需給バランス維持のため、電力系統には電力需要と同じ量の発電量を常に確保し続ける必要があります。揚水発電は発電にとどまらず、揚水運転によって電力を消費側でも調整でき、消費した電力を再び発電に使える点で、“調整力”に秀でているわけです」

古谷「太陽光発電は、揚水発電が需給バランスを調整していることで、発電量のコントロールが不要、とも言えますよね。なので、揚水発電は太陽光などの再生可能エネルギーの利用促進を後押ししている、といえるわけです。そう考えると、私たちの保守・管理の重要性が高まってきているとも思え、あらためて気が引き締まる思いです」

求められる揚水発電のポテンシャル

阿部「重要性という意味では、太陽光発電の拡大以外にも、昨今の火力発電に使用する燃料価格の高騰という発電環境の変化や、猛暑や寒波など急激な気温変化の発生が増え、同時同量の調整が以前より難しくなってきています」

古谷「確かに、以前は今ほど頻繁に稼働していませんでしたね。2021年の稼働は2020年の約1.5倍、2022年は2~3月、7~8月の稼働率が高く、1日1回は揚水運転が稼働していました。事業所の先輩も『最近になって3基の発電機がフル稼働することも珍しくなくなった』と話していて、発電所は普段は無人なのですが、緊急時に備えて待機する頻度も増えました。緊張感も以前より高まっています」

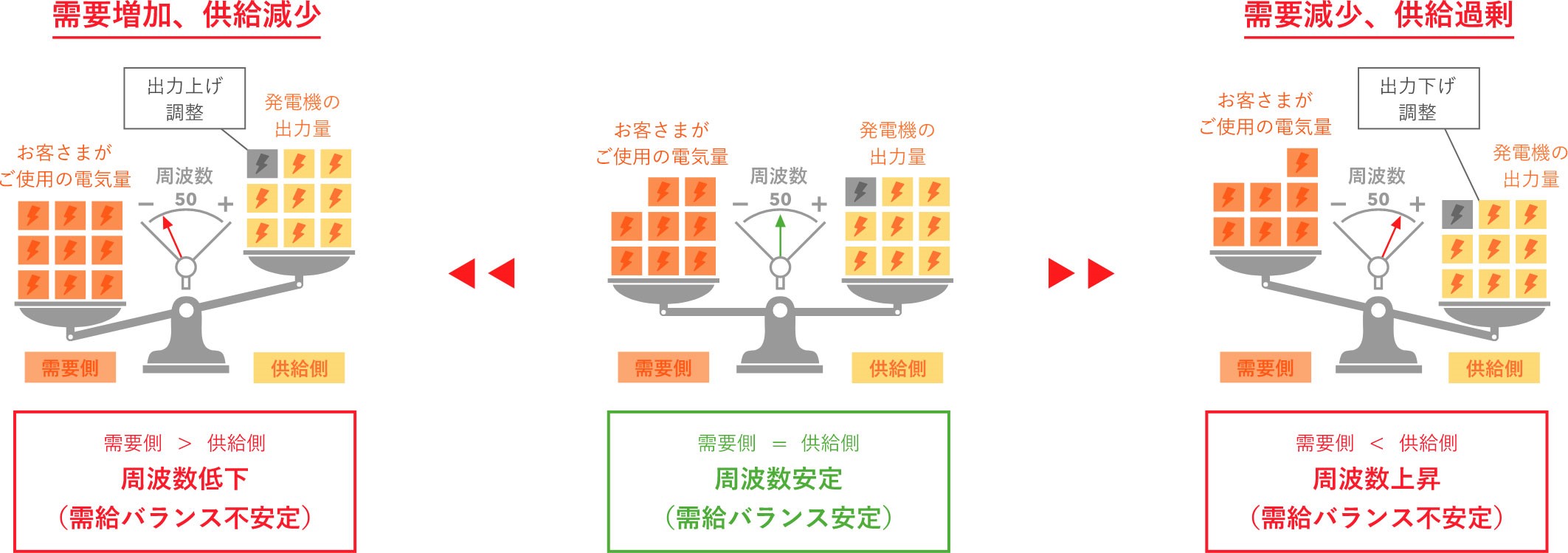

常に変化する電気の使用量(需要)と発電機の出力量(供給)のバランスが崩れると、電力系統の周波数が変動するため、需要と供給のバランスを取ることが必要となる

阿部「そうした中で、塩原発電所はまもなく運転開始30周年を迎えます。水車や発電機以外の周辺設備も大掛かりかつ複雑で、通常の水力発電よりも細やかな保守・管理が求められます。那須野事業所の総勢35名の社員が、市街の事業所から塩原発電所や他の水力発電所まで定期的に出動し、パトロールやメンテナンスを行っています」

「装置や道具の操作、ドライバーの回し方の“コツ”など、勉強の毎日です」と古谷

古谷「まだまだ勉強の身ですが、機器の点検後の試運転時に、直接運転で水車を再起動させる時は、自分が発電に役立っていると実感できる瞬間です。休みの日に友達に会うと、お互いの仕事の話もするのですが、少しでも揚水発電の良さを知ってもらえたらと『揚水発電ってこういう仕組みなんだよ』などと、ついつい話しちゃいます!」

「入社当初に揚水式発電所の保守に携わり、昨秋、再び現場へ戻ってきました。水力発電を健全に保ち、水のエネルギーを最大限に活用することがわれわれの使命です」と阿部

阿部「昨今、注目が高まる脱炭素社会の実現に向けても、自然の恵みを最大限に活用し、安定的に電力を供給する上で、“電気を水の位置エネルギーとして蓄える”揚水式発電所は、需要と供給のバランスを安定して維持し続けるための唯一無二の設備として、もっと重要性をましていくと思います。那須野事業所メンバー一丸となって保守・管理を万全にしていきたいと思います」