【対談企画:後編】

EV普及に向けた課題と解決に必要なアクションとは

2022/02/28

東京電力が目指す電気自動車(EV)の普及に向けて、さまざまな角度から語り合い、知見を深めていく今回の対談。後編では、EVが社会に浸透することによって変わるエネルギーの価値、モビリティの変化でもたらされる社会全体への影響など、株式会社三菱総合研究所 営業本部 杉浦孝明さんにお話を伺いながら深掘りしていきます。前編はこちら

東京電力ホールディングス株式会社

EV推進室 企画グループ

マネージャー

新庄 晶太

2003年入社。電力供給計画の基になる電力需要の分析・予測に長らく携わり、2011年の福島第一原子力発電所での事故後は、除染費用の賠償業務などにも従事。2020年10月よりEV推進室に配属。今までの業務経験から、定量評価に基づき相手方に理解いただくことを意識しながらEV推進事業に携わっている。

モビリティと電源、両輪での脱炭素化が鍵

杉浦「今、本来の意義としてはEVがいくら普及しても電源側が脱炭素化しなければカーボンニュートラルな社会にはなりませんよね。ノルウェーのように電力構成のほとんどが水力という国なら話は違いますが」

新庄「おっしゃる通りです。私たち東京電力グループも2021年7月にカーボンニュートラル宣言を発表し、『2030年度に販売電力由来のCO2排出量を2013年度比50%削減』『2050年におけるエネルギー供給由来のCO2排出実質ゼロ』という目標を掲げました。これはEVの普及推進を含む電化と電源の脱炭素化を両輪で進めていくということです」

杉浦「最近では、再生可能エネルギー100%電力調達プランといった『今自分が使っている電気が何から作られたものなのか』に対する人々の意識も高まっているようです」

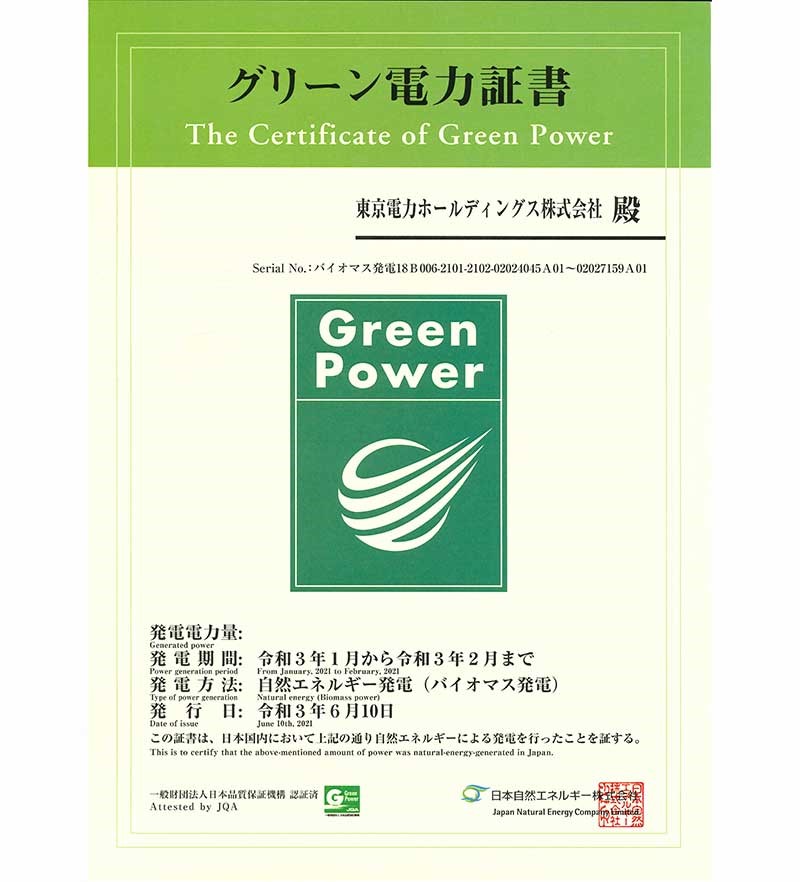

新庄「そうですね。再生可能エネルギーの価値をフレキシブルに調達できるような仕組み作りも、今後推し進めていくべき課題だと思っています。当グループが導入するEV車両についても『グリーン電力証書』※1を取得し、走行分の電力をカーボンフリー化しました」

- ※1

グリーン電力証書=自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価値を取引できるようにするための証明書。証書発行事業者(東京電力グループの日本自然エネルギー株式会社など)が第三者認証機関(一般財団法人日本品質保証機構)の認証を得て発行する

杉浦「そうした付加価値は、環境意識の高いユーザーの関心をさらに促すために有効ですね。EVを走らせるのに使う電力コストは、ガソリンに比べて安いのが大きなメリットになります。コスト面と環境付加価値、2つのメリットをアピールできれば、EVに乗りたいという人はもっと増えるでしょう」

「グリーンエネルギーに対する人々の意識が変わりつつある」と話す杉浦さん

業務車両EVに付与されるグリーン電力証書

EVのもう一つのキーワード「防災」

杉浦「EVの需要喚起としてはもう一つ、御社の経営ビジョンにも入っている防災面での活用も外すことができません。災害に備えて飲料水や食料を備蓄しておくのと同じ感覚で、電気もためておきたいというニーズが高まっています。非常時用の蓄電池なども今、売れていますよね。災害時も普段どおりの生活とは言わないまでも、スマホだけでも充電したいという人は多いです。EVの多くは車内にあるコンセントで電気を取り出せますから、災害時にも有効に活用できます」

新庄「EVを『動く電池』として災害時に活用するということですね。もちろん、私たちエネルギー供給事業者としては災害に強い電力系統を構築し、もしも系統電力が一時的に途絶えたとしても迅速に復旧することが第一義です。ただ、万が一の事態でEVが頼りになるということは2019年に令和元年東日本台風による停電が発生し、自動車メーカーにご協力いただいて避難所などにEVとV2L機器(車両のバッテリーから電気を取り出す機器)で駆け付けた際にも実感しました。

EVの普及が地域防災につながっていくというところは必ずあると思います。災害時に非常用電源としても活用できるEVのこの特性を活かして、地域・自治体と協働し、災害に強いまちづくりにも積極的に貢献していきたいと考えています」

EVからの給電イメージ。災害で電力系統からの給電が途絶えた際にも、EVから電気を取り出すことができる

防災イベントでもEVを積極的に紹介。移動手段としてだけではなく、災害への備えとしての役割も期待されている

先進技術とEVの深い関わり

杉浦「他にEV特有のメリットという話では、コスト面と環境面に加えて、最近モビリティ界隈でよく言われるCASE※2との相性の良さも挙げられると思います。コネクテッドにしても自動化にしてもおそらくは電力を使うことになるわけで、大容量のバッテリーを搭載したEVは圧倒的に有利ですからね」

- ※2

CASE=Connected(コネクテッド)、Autonomous/Automated(自動化)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)の頭文字をとった造語

新庄「そのあたりに関しては杉浦さんの専門分野ですね。具体的にはどのようなことですか?」

杉浦「例えば、最近多く採用されるようになった駐車を自動でサポートする機能。あれもステアリングをモーターで回すのに結構な電力を使っているんです。もっと昔でいえば窓を開閉するのもかつては手動でしたが、今はほとんどの車が電動になっています。既存のガソリン車ではオルタネーターで発電できる分しか電力として使えませんが、EVならより多くの機能に使うことができ、魅力的な製品にすることができるでしょう」

新庄「なるほど、駆動力以外の部分での電気については正直あまり意識したことがありませんでした」

杉浦「実はそれだけではありません。CASEの「S」=シェアリングとも相性が抜群です。というのも、現状のガソリン車を使ったカーシェアリングでは、燃料タンクのガソリン残量が少ないことに気が付いたユーザーが都度、ガソリンを入れなければならないのですが、利用者にとってはあれが意外に面倒で、トラブルにつながることが多いんですね。しかし、将来的にカーシェアリングのステーションに充電スタンドが設置されれば、利用者がそうした煩わしさから解放されます。ガソリンなどの揮発油の場合、コインパーキングなどに給油スタンドを併設するのは現実的に難しいですから」

新庄「確かに、一般的なタイプの普通充電器であれば、さほど設置コストはかかりませんし、スペースもコンパクトで済みます。そうしたEVならではの利便性というところは、今後アピールしていく必要がありそうですね。貴重なご意見ありがとうございます」

対談を終えて ~あらためて固めたEV推進への思い

新庄「杉浦さんとの対談では貴重な話をたくさん伺うことができ、EVの普及を推し進める立場として、非常に勉強になりました。まだいくつかの課題もあり、EVの普及は一朝一夕にはいかない部分もありますが、一方で、すぐ目の前に立ちはだかっている温暖化や災害激甚化へ対応していくには、先送りすることは決して出来ません。そのためにも、私達ももっと知見を広げ深めていく必要がありますし、その知見を多くの企業さまと共有してEVへの理解を深めて頂きながら、EV普及を促していくことが大切です。

また、充電インフラの整備については、個人用・事業用ともにEV普及には不可欠であり、電力供給事業者である東京電力グループにとっても大きな使命であると考えます。これからも丁寧な説明を心がけながら日々の業務に邁進し、EVの普及を通して安心で快適な暮らしを皆さまにお届けできるよう、取り組んでいきたいと思います」

業務車両EVの新たなラッピングデザインは社員投票で決定。グループ一丸となってEV普及の取り組みを推進していく