TEPCO発!未来を変えるEV普通充電器とは

2022/08/08

電気自動車(以下、EV)の普及における課題の一つに、充電環境への不安が挙げられます。

それを解決する一助になると期待されているのが、2022年3月にTEPCOにて企画・開発し、TEPCOホームテックなどのグループ会社を通じて発売を開始した「多台数対応EV普通充電器」です。自動車選択の未来を変える充電器の普及、開発に携わる2人のキーパーソンに、その重要性を語ってもらいました。

東京電力ホールディングス株式会社

EV推進室 事業開発グループ

大森 淳

2006年入社。家庭分野へのオール電化普及拡大の提案営業に携わり、2011年の福島第一原子力発電所での事故後は、賠償業務などに従事。その後は茨城支店、東京電力本社、東京電力エナジーパートナー西日本事業所、東京電力エナジーパートナーのグループ企業である新電力・PinT(ピント)勤務を経て、2021年より現職。EV普及拡大に必要な事業開発や営業サポートなどに尽力する。

東京電力ホールディングス株式会社

経営技術戦略研究所 事業開発推進室 プロジェクト推進グループ 兼 EV推進室 事業開発グループ

高島 遼史

2014年入社。土木技術者としてマンホールや管路などの地中送電設備の設計、工事監理に従事。2017年からは福島第一原子力発電所への自動運転EVバスの導入プロジェクトに携わる。現在は充電器開発を行いながら、社内でのEV車両導入を後押しするなど、車両、充電インフラの両面からEV推進事業に携わる。

これまでのEV研究、業務車両への利用で得た知見の社会還元

大森「実は、TEPCOはエネルギー事業者でありながら、古くからEVの研究を続けてきました。1960年代より自動車メーカーや電機メーカーなどと共同でEVの研究・開発を始め、性能面や充電システムについての検証を行いながら、2005年に世界同一規格の急速充電方式CHAdeMOを開発し、2010年には大手自動車会社と共にCHAdeMO協議会を設立しました。CHAdeMOは2014年にEV用急速充電規格の国際標準として承認され、現在世界各国で採用されています」

1991年に東京電力株式会社(当時)が組織したEV研究会、東京アールアンドデー、明電舎、日本電池(現・GSユアサ)で共同開発したEV「IZA(アイゼットエー)」は、最高速度と1回の充電での走行距離で当時の世界記録を更新した

「CHAdeMO」ロゴマーク。「CHAdeMO」は、「CHArge de MOve=動く、進むためのチャージ」「de=電気」「充電中にお茶でも」の3つの意味を含んでいる。現在世界各国で採用される急速充電規格の国際標準となっている

大森「また、2019年5月には、車両のゼロ・エミッション化を目指す国際イニシアティブ『EV100(※)』に国内エネルギー企業として初めて加盟しました。同年10月に社内にEV推進室を設置し、社会へのEV普及を進めるとともに、2030年度までに業務用車両約3,600台(緊急用や工事用の特殊車両などを除く)全ての電動化を目指しています。火力発電所など電力販売に由来するCO2排出量を、2013年度比で2030年度までに50%削減し、2050年度にはゼロにするという目標に向けて、グループ全体で取り組んでいるところです。また、カーボンニュートラル社会の実現には、発電側としての取り組みだけではなく、電力を使用していただくお客さま側の脱炭素化についても、我々がこれまで以上に推進していく必要があります。国内のCO2排出量の約2割を運輸部門が占めている実態、また再生可能エネルギーを有効活用する観点から、『動く蓄電池』であるEVの役割は非常に大きいと考えています。EV普及を進めていくために、まずは自分たちがEVを導入し、その過程で見えてくるさまざまな課題を解決し知見を蓄え、お客さまへの提案につなげていこうという思いで取り組んでいます」

※非営利団体The Climate Group主導のもと、自社車両のEV化や充電インフラ整備などを推進する企業が集結する国際イニシアティブ

「ユーザーがより使いやすいような環境を提供していくことが、EV普及にとって大切」と話す大森氏

大森「その取り組みの中で企画・開発したのが、2022年3月に発売を開始した『多台数対応EV普通充電器』です。長らく研究を続け、EVを業務用車両として使用してきた中で直面した課題の一つに、充電環境の整備におけるコスト、運用面の課題が挙げられます。その課題解決を通して得た知見をさらに社会に還元していくことができればと考えたのです。エネルギー事業者であるTEPCOでは、実際のモノ、つまり製品を開発して販売まで行う例はほとんどありません。今回の普通充電器は、まさに満を持してのリリースになるのです」

発売された「多台数対応EV普通充電器(JW-EVSE-TPC01-0340)」の充電器本体および接続コネクター部

契約電力や設備投資の抑制が可能

大森「この充電器を開発するきっかけとなったのは、電力設備の“空き容量”の問題です。業務用車両として複数台のEVを事業所に配備する際には、駐車場に複数台分の充電器を設置することになります。そこで電力設備の容量が壁となって立ちはだかります。また、お客さまへEVの導入を提案している中では、複数台のEVが一斉に充電を開始する際に、契約電力が増えることを懸念する声をいただくこともあります」

高島「事業所に設置されている変圧器などの電気設備には、物理的に流せる電力の上限が存在しますし、上限を超える電力で充電を行おうとするなら、設備改修の必要性も出てきます。これは、EV充電器のニーズが潜在する多くの事業所、工場などでも同じことが言えるのです。また、事業所などで法人が高圧電力を契約する場合、至近12カ月の実績を確認し、ピーク時の最大電力を基に契約電力を決めていますから、多台数を同時に充電したことで契約電力を超過した場合、次回の契約更新時には上限が更新されて電気料金が高くなる可能性があります」

大森「そもそもEVの充電方式には、『普通充電』と『急速充電』の2種類があり、大きな違いは使用する電圧と設備で、結果的に充電にかかる時間が変わる点です。日産自動車から発売されているEV『リーフ』を例に挙げると、40kWhバッテリー搭載車の場合、普通充電では約8時間(※)を要します。一方の急速充電では、同じ条件下で80%まで充電するのに約40分とされています。ただ、急速充電器は普通充電器に比べ、充電器自体の価格が高く、契約電力や電力設備の増強などにより、多大なコストが必要になる場合があるのです」

※バッテリー温度が約25℃。バッテリー残量警告灯が点灯した時点から満充電までの、200V 30Aで充電を行った場合のおおよその時間(公式サイトより)

大森「急速充電は、高速道路のサービスエリアのような、出発地から目的地までの間をつなぐ場所には最適です。しかし、自動車を長時間停車する自宅や事業所の駐車場、あるいは目的地の駐車場には、すぐに充電できる機能も重要ですが、手間やコストを総合的に鑑みた“設置のしやすさ”も重要だと考えたのです。設置しやすい普通充電器を洗練させていくことも、EVを広めていく上で鍵となります」

シーンに合わせた3つの充電パターン

大森「先ほどお話した充電方法の適正でいうと、EVの充電には、自宅や事業所などで行う『基礎充電』、出先の滞在場所で行う『目的地充電』、そして移動の道中で行う『経路充電』という、目的やシーン別に3つのパターンが想定されます。経路充電の場合は急速充電が適しており、基礎充電や目的地充電において長時間駐車するシーンでは、契約電力や新たな設備投資を抑制できる普通充電で十分なケースもあるのです」

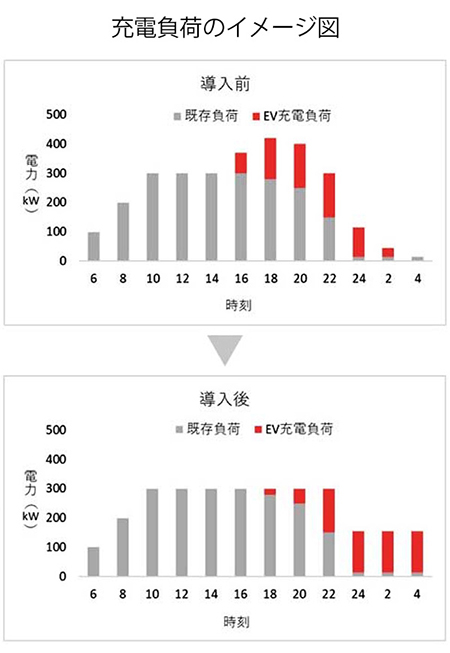

高島「ただ、いくら普通充電とはいえ、例えば夕方の事業所で一斉に帰社した業務用車両が同時に充電を始めれば、使用できる電力の上限を超えてしまう可能性があります。そのために今回の充電器に搭載したのが『デマンドコントロール機能』です。利用できる電力の上限をあらかじめセットしておけば、複数台が同時に充電を行った場合でもその上限を超えないよう自律制御する機能です。電力容量に空きがない時間帯は充電量を少なく、比較的空きが多い夜間などには充電量を多くする。事業所や商業施設などの駐車場で求められる“多台数対応”のための仕組みなのです」

「ユーザーが意識しなくても気が付いたら充電できていた、となるような環境を作れればEV普及も進む」と話す高島氏

高島「先ほどの事業所の場合ですと、夕方に業務用車両が一斉に充電を開始しても、まだ電力の空き容量が少ないため、充電量は抑えられます。他で電気が使われなくなる深夜には、充電量が増え、朝にはフル充電にできるはず、というもの。通常のEV利用でしたら、これで十分だと言えるでしょう」

例えば契約電力の上限がある場合、同時に複数の充電を始めると上限を超えることがあるのに対し(上)、多台数対応EV普通充電器を用いれば超過しないよう制御される(下)

出典:TEPCO「『多台数対応 EV 普通充電器(JW-EVSE-TPC01-0340)』の概要」より

高島「さらに、この普通充電器は、デマンドコントロール下にないものとの併用も可能になっています。1台だけは優先的に充電したい。そんな状況も起こり得ます。そうしたご要望にも柔軟に対応できるシステムなのです」

普通充電器でEV選択のハードルを下げる

大森「今回の普通充電器には、お客さまの導入ハードルを下げるために重視した点がもう一つあります。それは、必要な機能だけに絞りシンプルにまとめているため、手軽で安価だということです」

高島「送信機と充電器の間のやりとりはそれぞれの機器に組み込んだローカル無線で行います。インターネット回線やサーバーを介さず機器間で独立してやりとりするので、追加で通信インフラを用意する必要もありません。さらに、送信機を配電盤近くに設置して、電流センサーで電気ケーブルを挟み込むだけと取り付けも簡単。充電器自体に制御プログラムが組み込まれているため大きな工事も不要ですし、充電器は一般的な普通充電器用コンセントから、容易に置き換えられます」

白い機器が「親機」と呼ばれる送信機。黒色の2つのパーツが電流センサー

送信機と充電器は各機器に組み込まれたローカル無線でデータの送受信を行う

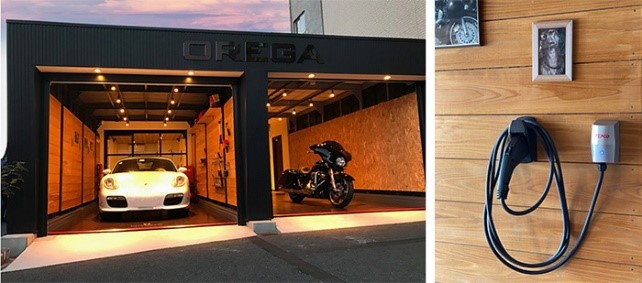

大森「契約電力や工事費用が抑えられ、さらに機器自体もお求めやすい価格ということもあり、集合住宅や商業施設の管理者さま、自治体さまからも問い合わせをいただいています。発売と同時に、この3月にはイナバクリエイト株式会社さまが運営する千葉・松戸のレンタル収納スペース内にあるEVガレージに導入していただきました。また、タイムズ24株式会社さまが運営する東京・池袋の時間貸駐車場『タイムズパーキング』では実証研究のため導入していただいています。両社から、契約電力の変更を最小限に抑えて導入できたことに加え、大幅な設備改修が不要だったという点を高く評価していただいています」

EVガレージに導入された普通充電器。充電器以外の設備の使用状況とのバランスを見ながら充電を行う

タイムズ24が運営する時間貸駐車場「タイムズパーキング」には6台の充電器を設置。他設備の電力使用量に応じて充電器が各車の充電電流をコントロールする

大森「実は、国内でのEVの普及はあまり進んではいないのが現状です。原因として、充電環境への不安も理由の一つであることは事実でしょう。そこに、多台数に対応できるEV普通充電器が普及していけば、状況が変わる可能性は大いにあると考えています」

高島「身近なところでしたら、集合住宅です。マンションの駐車場に充電器を導入しようとすれば、契約電力の変更、設置コスト、利用時間、住民の理解など、課題となりそうな点は多いでしょう。多台数対応でローコストかつ手軽な普通充電器があれば、そうした課題を解決できるのではないでしょうか」

大森「身近にEVの基礎充電ができる設備があれば、車を購入する際におのずとEVも選択肢に入ってきます。事業所構内への充電器設置のハードルが下がることで、事業者も自社の車両にEVを導入しやすくなるはず。エネルギー事業者として、EVを推進する立場として、長年蓄積してきたノウハウを詰め込んだ多台数対応EV普通充電器が、カーボンニュートラル社会の実現に貢献できると考えています」

関連情報

-

TEPCOが描く「電動車両が拓く未来」

世界全体で気候変動対策を進めることは喫緊の課題であり、脱炭素化社会の実現に向けて運輸部門の電動化が期待されています。

東京電力グループでは、自社の業務車両の電動化だけでなく、他企業とも一体となって電動化に向けた課題解決に取り組んでいます。