3号機の燃料取り出しが始まり、廃炉に向けてさらに一歩前進

2019/07/22

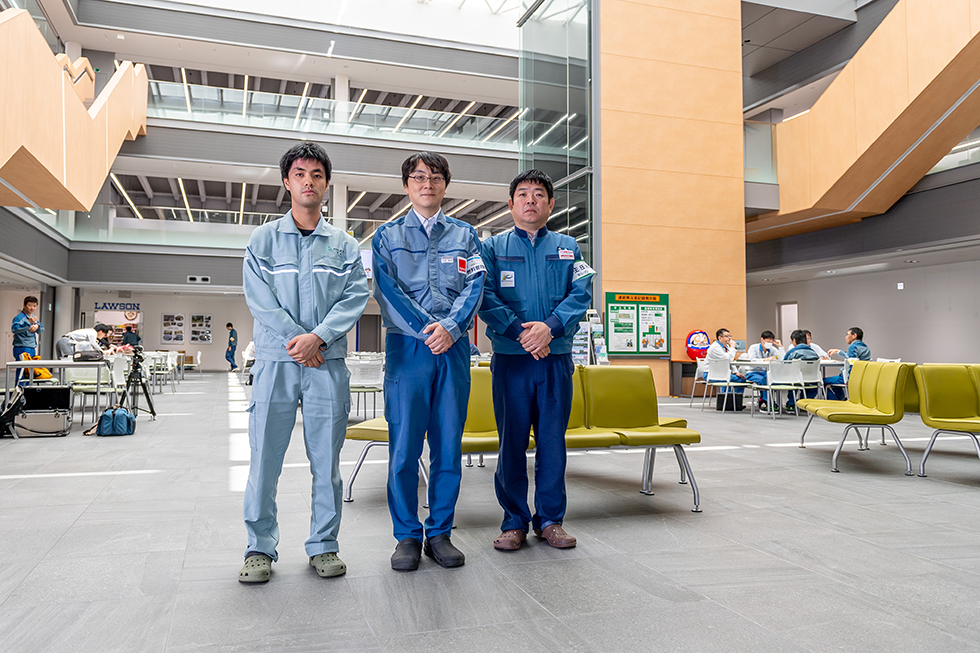

2019年4月15日、福島第一原子力発電所3号機の使用済燃料プールからの燃料取り出し作業が始まり、廃炉に向けてさらに一歩前進しました。この作業では、これまでにない遠隔操作による燃料取り出し方法が導入されました。作業に携わる当社と協力企業の社員が、作業の様子と燃料取り出しを無事に開始した事への思いを語ります。

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所

燃料対策・冷却設備部 燃料管理グループマネージャー

兼5・6号/共通設備保全部 機械グループ

中島 典昭

3号機の燃料取り出し作業全体を統括。作業にかかわる企業とのコミュニケーションを取り、作業手順の確認や調整などをしている。

東京パワーテクノロジー株式会社

原子力事業部 福島原子力事業所

施設管理部 発電運営グループ

副長

渡邉 雄二

震災前から、福島第一・第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所にて燃料取り出し作業に従事。現在は、遠隔操作による3号機の燃料取り出し作業を指揮している。

株式会社宇徳

重電機工部 福島チーム

フィールドエンジニア

原田 滉大

2018年より、燃料が収められたキャスク(燃料の輸送容器)を共用プールに移送する作業を担当している。

燃料を安全に共用プールまで運搬

中島「福島第一原子力発電所3号機は、事故で水素爆発したことにより、原子炉建屋が大きく損傷しました。3号機の使用済燃料プールには、使用済燃料514体、新燃料52体の計566体の燃料が保管されており、廃炉を進めるには、この燃料を取り出し、より安全に管理できる共用プールに移送する必要があります。そのため、3号機の原子炉建屋はガレキ撤去や遮へい体の設置など、放射線量低減策をすすめるとともに、長期間の作業による作業員の被ばくを抑えるため、遠隔操作による燃料取り出し方法が導入されました。その後、2018年までに建屋をまたぐドーム型のカバーが設けられ、その内部に燃料取扱設備が設置されました。この設備は、使用済燃料プール内に積もったガレキを撤去し、燃料を取り出してキャスク(輸送容器)に収納します。このキャスクは、トラックに積み込み、より安定的に保管できる共用プールに移送されます」

3号機燃料取り出し用カバー設置工事の様子

渡邉「3号機のドーム内に設置した燃料取扱設備は、主に燃料取り出し機とクレーンで構成されています。燃料取り出し機の先端はロボットアームになっており、先端部分を交換することによって、ガレキの切断、燃料をつかむなど、様々な作業に対応させることができます。私の会社では、この燃料取り出し機を操作し、ガレキ撤去から始まり、燃料を取り出してからキャスクに収納するまでを担当しています」

原田「私たちは、燃料が収納されたキャスクを共用プールまで運ぶことを担当しています。共用プールでは、燃料を冷却して安定的に保管するため、水が満たしてあります。キャスクは金属(炭素鋼)でできた円筒状の容器で、高さが約5.6メートル、直径が約1.4メートルあり、二重構造になっています。内部は、放射線を吸収する性質をもつ材料や金属が使われており、さらに、水で満たされているため、近くに人がいても大丈夫なレベルまで遮へいすることができます。キャスクの重量は、内部の水と燃料を合わせて約50トン。これを、200トン自走車という特殊な大型トラックに積載して、共用プールまで輸送します」

3号機の燃料取扱機・クレーンの搬入の様子

遠隔操作は複数の人による確認が重要

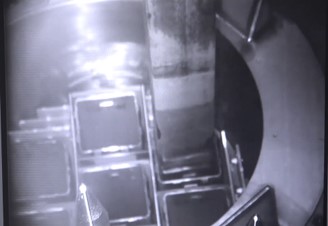

渡邉「遠隔操作なので、カメラを通して現場を見ることになります。それぞれのカメラの映像は平面画像ですから、複数のカメラを見ながら頭の中で現場を立体的に認識しなければならないのが難しいところです。そのため、訓練を長期間実施してきました。操作担当者は4人1班とし、全部で6班が交代で対応しています」

原田「私は、ほかの原子力発電所でも燃料取り出し作業をしてきましたが、そこでは現場で実際にプールの内部を目で見ながら操作することができました。また、4号機でも燃料の搬出作業を担当しましたが、全面マスクではあったものの目視で操作できました。ですが、3号機は遠隔操作のため、そうしたことができません。しかも、数多くの手順があり、一人の判断ではどこかで見落としが起きる可能性があります。そこで、私たちは5人でチームを組み、一つひとつの手順を確認しながら進めています」

遠隔操作室の様子

「あわてず、あせらず、冷静に」をモットーに

中島「言うまでもなく、燃料の取り出しに関する作業は、慎重に進めなくてはなりません。訓練の期間も3か月と長めにとって、作業に慣れていただくようにしました。これまで誰もやったこともない作業ですから、安全第一で作業いただいています」

渡邉「ロボットアームの操作は、クレーンを動かすよりも難しいですね。自分の手ではない手を動かす感じで、頭で思ったようには自由に動かせず、もどかしく感じることもあります。また、工場でしっかり訓練を受けてきましたが、実際の3号機では、内部の明るさ、カメラの設置角度、ガレキの状況などが、訓練のときと異なっています。そのため、作業中に少しでもおかしいなと感じたときには、作業を止め、確認するということを心がけています。あわてず、あせらず、冷静がモットーです。また、班の引き継ぎも大切です。少しでも注意すべき箇所が見つかったり、機械の動きの癖を感じたりしたときなどは、ささいなことでも次の班に伝えるようにしています」

原田「共用プールにキャスクを移送するまでの間には、どうしても現場での作業が必要な段階があります。そのため、当社では工事管理者とは別に放射線管理担当を置いて、安全管理に万全を期しています。例えば、各現場の放射線量率の高低をこまめに確認し、高い場所には表示をつけ、長時間滞在をしないなどの指導をしています」

キャスクへの装填の様子

燃料取り出しが無事に開始

中島「1体目の燃料取り出し作業は、遠隔操作室で確認しました。すでに燃料プール内のガレキの撤去作業はしていますが、隙間にガレキが残っている可能性があり、そうなると燃料の取り出しは持ち越しになってしまいます。燃料がガレキに引っ掛かったかどうかは、荷重がかかることで判断できますので、私はずっとその数字を注視していました。すると、持ち上げた直後に燃料そのものの重さが示されたので、これで大丈夫だなと思い、嬉しさと安堵感がこみあげました」

渡邉「私たちは震災前から燃料取り出し業務をしていましたが、3号機は事情がまったく違いますから、最初の取り出しが無事に開始できたことにひと安心しました。とはいえ、今回取り出されたのは、比較的取り出しやすい新燃料です。まだ沢山の燃料が残っていますので、まずは第一歩、ここからが本番だと気を引き締めて、安全第一で確実に進めていきたいと思います」

燃料取り出しの様子

原田「これまで訓練をしてきたとはいえ、さすがに最初の作業は緊張しました。作業が終わったときよりも、テレビのニュースを見て実感が沸いてきました。慎重さを求められる作業ですので、今後も一つひとつの手順が本当に大丈夫なのかという疑いの心を忘れないようにしたいと思います」

中島「震災発生から8年経ち、ようやくここまでたどり着きました。地域のみなさまには、長らくご心配をおかけしていましたが、それでも、今回の燃料取り出し開始によって、廃炉の着実な進展をお示しできたのではないかと思っています。とは言え、3号機の燃料の取り出しは、まだ始まったばかりです。2020年度中の取り出し完了に向けて、これから約2年かけて取り出しを進めていきます。作業中、様々な課題が出てきても、油断することなく、安全第一で進めてまいります」

現在の3号機

関連情報

-

福島第一原子力発電所 3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し

福島第一原子力発電所3号機の使用済燃料プールからの燃料取り出し作業の手順や進捗状況などについて、イラスト図や写真、動画にて解説しています。