災害復旧時や途上国の課題である「水」問題を解決へ

長岡技術科学大学と連携した「浄水システム」の共同研究がスタート

2021/03/29

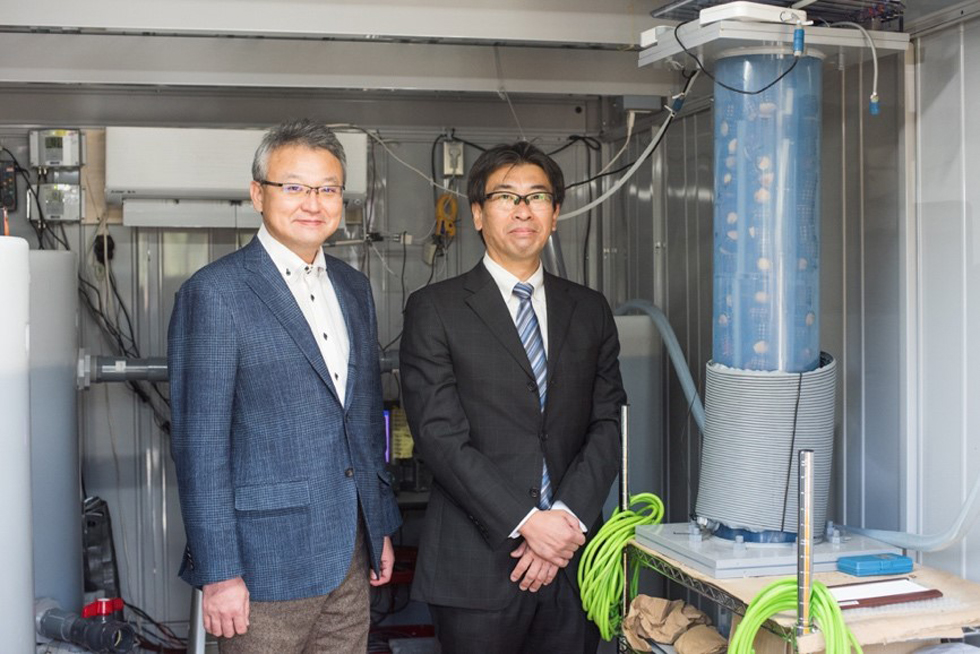

右側にあるのが、浄水システムの試作機。パイプの中に無数の微生物カプセルが格納されている。上から雨水や生活排水を流すと、その微生物が汚物を浄化し、下からきれいになった水が流れ出す

2020年2月、東京電力ホールディングスは国立大学法人長岡技術科学大学(以下、技科大)と防災・減災についての包括的な連携を締結。同年4月より5つの共同研究プロジェクトがスタートしています。今回はその中の「住民・環境支援技術」として技科大キャンパスで始まった、雨水浄化システムの共同開発について、担当者に聞きました。

東京電力ホールディングス株式会社

経営技術戦略研究所

技術開発部 需要家エリア 主幹研究員

長岡技術科学大学 客員教授

矢嶌 健史(やじま たけし)

重工業メーカーを経て、2006年に東京電力へ。以後、SDGsにつながる排熱回収技術や寒冷地向けヒートポンプの開発、柏崎刈羽原子力発電所の有機ヨウ素フィルタ試験などを担当。

電気を使わず、水をきれいにするシステムとの出会い

私は、経営技術戦略研究所でSDGsにつながる排熱回収や寒冷地向けヒートポンプの開発、2011年以降は福島第一原子力発電所の空気の除染、柏崎刈羽原子力発電所の有機ヨウ素フィルタ試験に関わる研究に携わってきました。その経験がきっかけとなり、技科大とのプロジェクトがスタートするにあたり研究所所長から声をかけていただき、「水」をテーマに取り組むことになったのです。排熱回収の研究時、排水からの熱回収も研究していたので、久しぶりに「水」に関わることができるということで、プロジェクトのスタートを楽しみにしていました。

私が参加することになった浄水システムの開発は、技科大の水圏土壌環境研究室を率いる山口隆司教授が主導で進められています。同研究室は低コスト・創エネルギー型排水処理システムの開発や環境中の微生物を使った下水処理の研究で国内トップレベルにあり、山口教授自身、世界を舞台に積極的な活動を行われています。

私が実際に山口教授にお会いしたのは2020年になってからです。まずは先生が開発された技術を拝見しました。雨水を溜め、それを無数の微生物を使って浄化し、きれいな水を作り出すというシステムに感銘を受けました。最も驚いたのは“動力をまったく必要としない”ということです。それはまさに、私が1年前に必要性を感じていたものでした。

2019年に関東エリアを襲った台風15号。私も停電が長引いた千葉県に出向き、簡易浄化設備への非常用発電機設置などの支援を行いました。そのときに住民の方々の「いつまで電気が止まったままなのか。トイレが使えず困っている」と不安な言葉を耳にしました。

そこで支援活動をしながら考えていたのは、このような災害と復旧活動は今後もなくなることはないだろうということでした。電気に関わる者としては、例えば太陽光発電を活用し、インフラを確保するシステムを作れないかと考えたわけです。

すると、山口教授の研究室には電気さえも必要としない技術がある、と。そこに僅かな電気を加えるだけで、さらに充実したシステムができることはすぐに想像できました。千葉での支援活動以来、ずっと考え続けていたことが実現できると確信しました。

あのような停電が長引く難しい状況にあっても、住民の皆さまにご心配やご迷惑をかけないようにすることは、インフラに携わる者の使命であると考えるようになっていたのです。

関東と新潟の日照時間の違いがもたらす影響

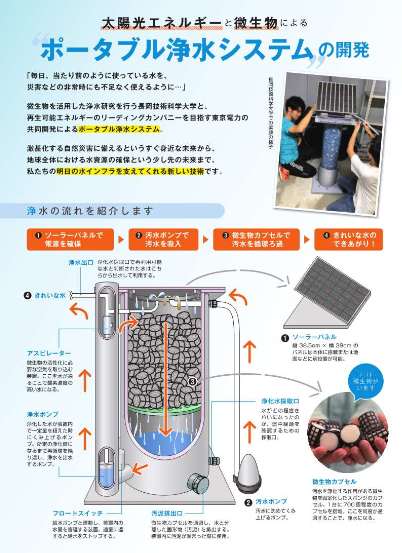

最初に行ったのは、どれくらいのサイズの浄水システムを作るか決めることです。今回は技科大キャンパス内にある学習施設のトイレや洗面所で使用するための水を作ることを想定したため、1日40リットルと定めました。

また雨水のほか、施設のトイレや洗面所での排水も再利用することにしました。雨が降らないこともありますからね。山口教授はアフリカ・ケニアなどの途上国で活用することも視野に入れていたので、汚れた水をもう一度きれいにして使えるレベルに持っていきたいと考えていたのです。

また、山口教授が生み出したシステムで驚いた点は、この浄水方法はゴミを出さないということです。

通常の下水処理システムの場合、どうしてもカスがヘドロになって残ります。でも、このシステムではカスが出ません。どういうことかというと、システムの上の方にいる微生物は汚物を食べ、やがて死にます。すると、その下にいる微生物が死んだ微生物を食べてしまうのです。この連鎖が下まで続いていくうちに、水が浄化されてしまうというわけです。だから圧倒的にゴミが少なくなります。この浄水システムが、複雑なメンテナンスを施さなくても半永久的に動くことが想像できます。

立派な設備を用意していても、緊急時に即座に利用できるものでないと意味がありません。

その点では、このシステムは災害の多い日本においても有効です。

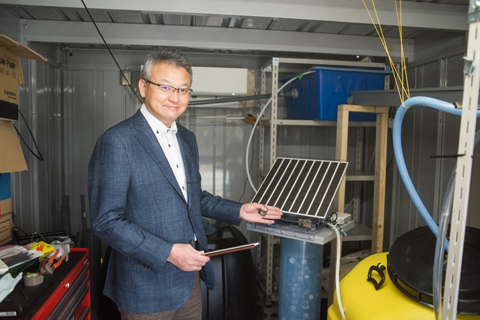

山口教授が指すのが、矢嶌氏が設定した太陽光パネル

浄水システムの仕組み

私自身がまず行ったのは、汚水を浄水システムに汲み上げるために使うポンプの選定です。次にそのポンプを動かすだけの太陽光パネルとバッテリーの用意。微生物にゆっくり消化してもらうためポンプは間欠運転になるので、過大設備とならないように設計しました。

初年度の2020年度は途中で3回ほど設計変更をしています。マイナートラブルがあったからです。でも、このシステムは誰にでも簡単に使っていただけるようにすることが大きな目標ですので、まずはトラブルを出し切ることも大事だと思っています。稼働中にポンプが外れたり、汚物が詰まったりと、いろいろなアクシデントを経験しました。

その中で一番予想外だったのは、関東エリアと新潟県の発電量の違いですね。簡単に言うと、日照時間が違うということ。新潟は曇りの日が多過ぎて、想定した電気を作ることができなかったのです。新潟の気象条件や環境に合わせて、一から作り直しました。関東に暮らす私には、なかなか想定できないことでした。

プロジェクトで、印象的だったのは研究室の学生とのコラボレーションです。2名ほどの学生とメールでやり取りをしながら遠隔で機材の製作を進めました。時にはリアルタイムで1人の学生がパソコンを持ち、もう1人が工具を持って「そこの右!」や「その線を繋いで!」などの指示をモニター越しに出しながら組み上げていきました。この方法は、もしかするとこれからの仕事のやり方に繋がっていくのかもしれませんね。

持てる技術を結集し、お客さまはもちろん世界中に安全な「水」を届けたい

今回のプロジェクトは3カ年計画で進行しています。初年度についてはトラブル対応も含め、順調に推移したと思っています。2021年度は、1年目に経験したトラブルに対応するのはもちろん、メンテナンス性も改善した第2世代の試作機に移行する予定です。

そして3年目での完成を目指しています。ですが、東京電力はインフラに携わる企業であり、メーカーではありませんので、今回のプロジェクトで得られた知見を、いずれかのメーカーとともに製品化を進めることになると思います。

その面での働きかけもすでにスタートしており、技科大と東京電力、そして新潟県が連携して、県内の防災機器メーカーとのコラボレーションが始まっているようです。

今回のプロジェクトに参加して感じたのは、やはり日本には誇れる技術があるということです。私自身のモチベーションは、前述のとおり災害からの復旧や防災に貢献したいという思い。一方の山口教授は、防災はもちろんですが、途上国など「水」で苦労している世界中の人々の役に立ちたいという強いお気持ちです。

そんな熱い思いを持つ者同士、それぞれが持つ知見を合わせることで、世界に貢献できる技術を生み出すことができると確信しました。世界の水をきれいにしたいとおっしゃる山口教授とともにプロジェクトを進める中で、私自身はお客さまに今まで以上の安心と快適さを提供できるようになりたいと思っています。

「台風などの水害時に不便なのは風呂やトイレ、汚れた家具などを洗うための水がないこと。この浄水システムを使えば、例えば川の水をきれいにして、それらの用途に使うことができます」と矢嶌氏